Setelah sepuluh tahun absen di pentas utama diplomasi dunia, akhirnya Indonesia kirim presidennya juga ke Sidang Umum PBB. Iya, sepuluh tahun! Itu lebih lama dari masa jabatan dua presiden. Selama itu, kita cuma nitip salam lewat Menlu, atau kadang Duta Besar. Tapi tahun ini, tiba-tiba dunia mendengar suara Prabowo. Boom. Ada yang terharu, ada juga yang bertanya-tanya: “Lho, ini pidato presiden atau sesi promosi mutual understanding dengan twist?”

Tentu kita patut apresiasi: Indonesia akhirnya muncul. Tapi munculnya ini bukan sekadar hadir, melainkan dengan isi pidato yang bikin dahi berkernyit dan media luar langsung berseliweran. Apalagi ketika topik Palestina dibahas—nah, ini bagian yang bikin banyak alis dunia naik satu tingkat.

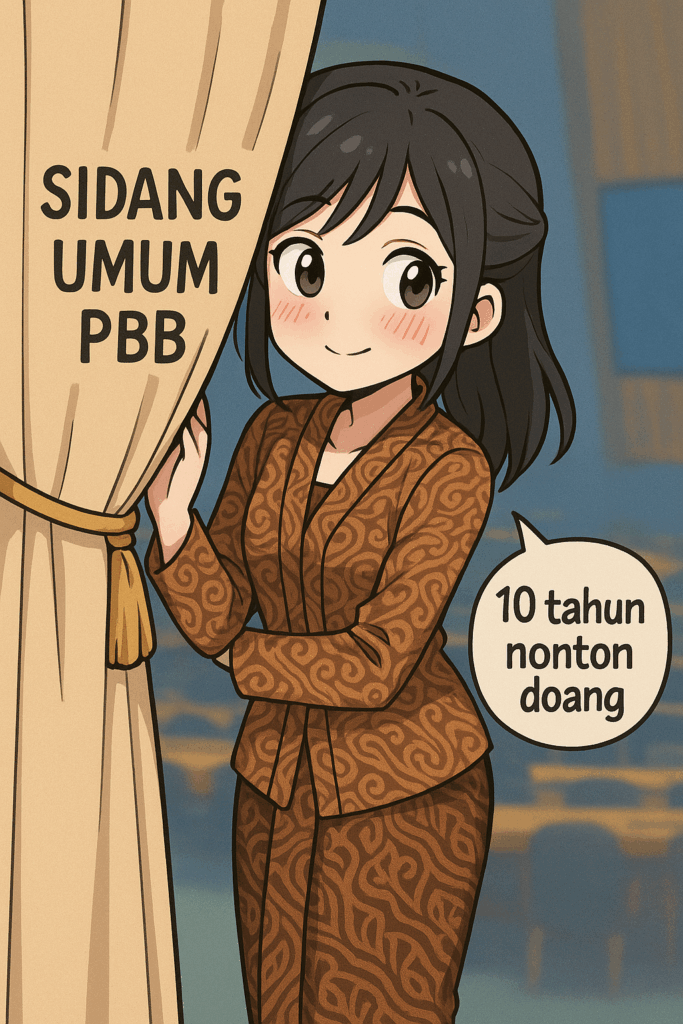

Bayangin, selama satu dekade Indonesia absen. Negara lain rajin tampil di podium PBB tiap tahun, menyampaikan kekhawatiran, cita-cita, dan tentunya: sindiran terselubung. Sementara Indonesia? Silent reader.

Tiba-tiba tahun ini, Presiden Prabowo muncul dan dapat giliran pidato urutan ketiga. Penonton diplomasi dunia pun langsung duduk tegak: “Oke, apa yang akan dikatakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia setelah satu dekade … ah ternyata diam “

Sayangnya, yang disampaikan bikin sebagian senyum tipis, sebagian lainnya melempar popcorn ke TV. Prabowo menyuarakan dukungan pada Palestina (bagus), mengecam kekerasan (mantap), lalu… menyelipkan kalimat: Indonesia bisa mengakui Israel jika syarat kemerdekaan Palestina terpenuhi dan keamanan Israel dijamin.

Hah?

Di satu sisi, ini terdengar diplomatis. Indonesia tidak sekadar marah-marah, tapi kasih jalan keluar. Namun di sisi lain, ini juga terdengar seperti… ya, tawar-menawar. Seolah kita sedang di bazar politik luar negeri: “Kalau kamu akui dia, aku bisa akui kamu. Tapi kamu duluan ya.”

Dunia bereaksi. SCMP menulis bahwa ini mungkin langkah strategis. Tapi media pro-Palestina dan sebagian besar netizen Indonesia nyinyir: “Kita dukung Palestina, bukan kasih diskon politik ke Israel.”

Lebih heboh lagi: Prabowo menutup pidato dengan salam, termasuk “Shalom”. Yang ini sih sebenarnya bagus: salam lintas budaya. Tapi netizen kadung panas. Lucunya, media Israel malah menyorot ini sebagai sinyal positif.

Padahal, kalau dibaca pelan-pelan, Prabowo tetap menegaskan dukungan ke Palestina. Tapi entah kenapa, cara penyampaiannya terasa seperti soft opening untuk diplomasi gaya baru ala Indonesia.

Oke, mari bicara data biar nggak dibilang cuma emosional.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 68.000 warga Palestina tewas. Lebih dari 17.000 di antaranya adalah anak-anak. Rumah sakit, sekolah, bahkan tenda pengungsi dibom. Itu bukan perang. Itu pembantaian. Dan ini bukan asumsi—ini laporan resmi dari badan-badan internasional.

Laporan PBB bahkan menyebut bahwa lebih dari 70% korban adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 200 jurnalis terbunuh. Infrastruktur luluh lantak. Tapi hingga kini, Dewan Keamanan PBB masih tarik-ulur soal resolusi. Mengapa? Ya karena veto masih jadi alat politik, bukan etika kemanusiaan.

Indonesia datang ke PBB dengan beban sejarah panjang mendukung Palestina dari jaman bung karno hingga jaman sby !! maaf mulyono bolos mulu jadi kaga keitung dah ,,,. Tapi saat pidatonya menyisipkan kemungkinan pengakuan Israel (walau bersyarat), banyak yang merasa: “Lho, ini masih negara yang sama nggak sih?”

Pidato Prabowo mungkin diniatkan sebagai jembatan damai. Tapi kadang jembatan yang dibangun dari niat baik, kalau fondasinya goyah, ya ambruk juga.

Menyandingkan “kami dukung Palestina” dengan “kami mungkin akui Israel” itu seperti bilang “saya cinta kamu, tapi…”—ya, semua tahu, kalimat sesudah kata “tapi” yang benar-benar berarti.

Sementara itu, mayoritas pemimpin dunia saat itu bicara soal gencatan senjata segera, boikot, dan investigasi kejahatan perang. Prabowo? Bawa tawaran pengakuan dan pasukan perdamaian. Unik? Iya. Sejalan? Ya… tergantung sudut pandang.

Yang bikin janggal adalah waktu dan cara penyampaiannya. Dunia sedang berduka dan marah, tapi kita datang dengan semangat rekonsiliasi setengah matang. Diplomasi itu perlu cerdik, tapi jangan sampai terdengar ambigu. Karena di forum seperti PBB, satu kalimat bisa ditafsirkan lima cara—dan bisa menimbulkan lima jenis krisis.

Mari jujur: Indonesia butuh bicara di forum dunia. Tapi saat bicara, jangan sampai jadi pidato yang hanya enak dibaca, tapi tidak tajam maknanya. Dalam kasus Palestina, dunia menunggu keberanian. Yang disayangkan dari pidato Prabowo adalah bukan karena dia bicara damai, tapi karena damainya terdengar agak kebanyakan kompromi dan kurang empati.

Kalau memang niatnya membangun jembatan damai, maka kita harus pastikan jembatan itu tidak dibangun di atas reruntuhan moral dan sejarah kita sendiri. Kita boleh strategis, tapi jangan sampai kehilangan nyali.

Dunia tak butuh basa-basi, apalagi dari negara sebesar Indonesia. Kalau mau jadi juru damai, ya silakan. Tapi pastikan kita tak kehilangan arah kompas sejarah yang dulu selalu berdiri di sisi yang tertindas.

Indonesia akhirnya bicara. Tapi suara itu harus jelas, bukan penuh koma dan catatan kaki. Di zaman saat kemanusiaan dipertontonkan seperti reality show global, suara Indonesia bisa dan harus menjadi gema yang mengguncang, bukan bisikan yang lalu dilupakan.

Tapi suara itu harus jelas, bukan penuh koma dan catatan kaki