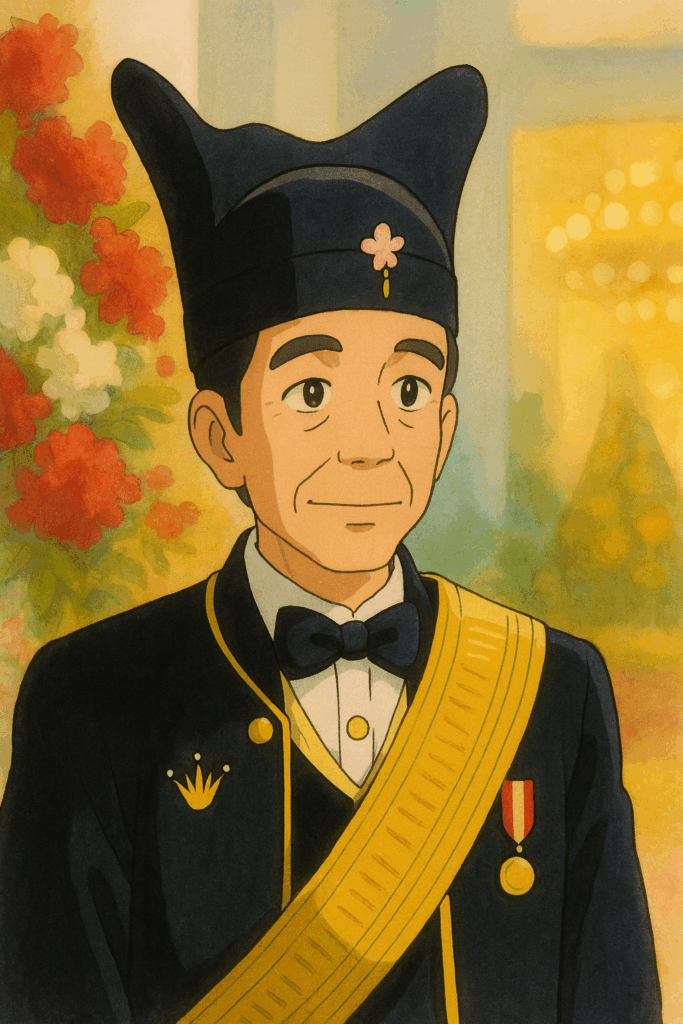

“Ini bukan pengkhianatan, ini hanya… seni belok di tikungan terakhir.”

— Seseorang yang terlalu percaya GPS kekuasaan

Prolog (yang agak pedas)

Mari bersikap lugas: keretakan Jokowi dengan PDI Perjuangan bukan badai alam. Ia bukan angin puting beliung yang muncul tanpa sebab. Itu rangkaian keputusan sadar—geser lampu sorot, pasang panggung baru, dan dorong keluarga ke kursi depan—yang ujungnya membuat partai yang membesarkannya tampak seperti penonton yang lupa bawa tiket. Kalau ada dalih “demi kesinambungan”, ya bagus untuk presentasi investor. Tetapi demokrasi bukan pitch-deck; ia hidup dari etika, bukan sekadar KPI. Saya tahu, kalimat barusan keras. Baiklah, kita balut dengan humor biar tak tersedak.

Bab I — Drama “Pindah Kursi”: Dari Rumah Banteng ke Sofa Sebelah

PDI Perjuangan memilih Ganjar. Jokowi—tanpa perlu mengucap kalimat lengkap—mengirimkan puisi berima tiga suku kata: panggung, foto, sinyal. Publik paham walau tanpa teks berjalan. Pada akhirnya, yang penting bukan “apa yang diucap”, melainkan “ke mana tubuh bergerak”. Dan tubuh politik Jokowi jelas menyeberang.

Di ruang keluarga partai, ini rasanya seperti pulang larut malam, menemukan kunci kamar sudah ganti, lalu mendengar suara dari dapur: “Nanti kita jelaskan, tenang dulu.” Penjelasannya datang berupa spreadsheet kesinambungan kebijakan. Manis di telinga teknokrat. Masalahnya, politik bukan akuntansi; loyalitas tidak tercatat di kolom debit-kredit.

PDI Perjuangan: “Kami usung kamu dua kali.”

Jokowi: “Iya, makasih. Boleh minjam panggung sebentar?”

(30 menit kemudian) Panggung, lampu, dan sound system pindah ke tetangga. Kabelnya? Masih colok di rumah banteng. Hemat listrik, kan.

Bab II — Oportunisme yang Dicat Ulang Menjadi “Legacy”

Kata “legacy” memang kedengaran mulia. Ada nuansa monumental, seolah kita lagi mendirikan candi. Tetapi di lapangan, legacy yang menabrak pagar etika itu seperti membangun flyover di atas musholla—fungsional, mungkin; tapi kita semua tahu ada yang tidak pas.

Argumen: infrastruktur lanjut, hilirisasi jalan, stabilitas makro aman. Kita tepuk tangan pelan. Namun tanpa pagar etika, itu semua rapuh. Rezim berganti, angka bisa tetap cantik, tapi rasa adil publik—yang jadi perekat demokrasi—perlahan habis masa pakainya.

Legacy sejati: institusi kuat, standar etik naik.

Legacy palsu: proyek tebal, etika tipis—seperti martabak yang dibalik: sisi gula mewah, sisi adonan gosong.

Bab III — Episode Wasit Turun ke Lapangan (Kau Tahu Maksudnya)

Ada detik-detik ketika “aturan” tampak luwes seperti karet gelang yang dipanaskan. Pintu kecil di regulasi tiba-tiba ditemukan; anak presiden ikut kompetisi nasional. Legal? Ya, tulisannya begitu. Legitimate? Nah, di sinilah publik mengernyit.

Seorang presiden itu tidak hanya penandatangan proyek; ia penjaga rasa fair-play. Ketika jalur karier keluarga terlihat mulus bak jalan tol baru dibangun, orang tidak sibuk menghafal nomor putusan—mereka mengingat rasa: “kok seperti ada yang diatur?” Perasaan ini, kalau dibiarkan, berubah jadi sinisme nasional. Dan sinisme, maaf, lebih lengket daripada baliho raksasa.

Jika “independent” di Kamus Besar Politik Indonesia punya gambar, seharusnya bukan foto keluarga.

Bab IV — Dinasti: Dari Bumbu Tambahan Menjadi Menu Utama

Dulu, politik keluarga itu garnish. Sekarang, jadi hidangan utama. Begitu pucuk kekuasaan menunjukkan bahwa jalur keluarga bukan tabu, daerah-daerah akan belajar cepat: “Kenalkan, ini keponakan saya, track record-nya? Tenang, sama marganya.”

Masalah dinasti bukan pada marga; masalahnya pada desain insentif. Ketika kedekatan mengalahkan kompetensi, lembaga berubah jadi alat administrasi karib—bukan penjaga kepentingan publik. Dan ya, ini bukan teori di udara. Ini praktik yang mendapatkan endorsement simbolik dari puncak. Jokowi tidak sekadar “membiarkan”; ia memberi template. Gratis pula.

Tender masa depan: kualifikasi minimal—satu keluarga, satu nasab, satu klik. CV opsional.

Bab V — Partai Jadi Ojek Proyek: Dipanggil Saat Perlu, Ditolak Saat Hujan

Yang paling mahal dari politik modern—bukan dana, tapi kepercayaan. PDI Perjuangan menginvestasikan kepercayaan itu pada Jokowi selama satu dekade. Balasannya: di final musim, ia memindahkan dukungan dan jaringan, membiarkan partai terlihat seperti aplikasi yang error di jam sibuk.

Ketika figur menari di atas institusi, elite muda menonton dan mengambil catatan: “Partai? Penting, tapi akses lebih penting.” Hasilnya, partai berubah menjadi kendaraan sewaan: dipakai saat perlu legitimasi, ditinggal saat ada tumpangan yang lebih mulus aspalnya.

Kader: “Bang, jadi kita naik partai atau koalisi lawan?”

Operator: “Lihat cuaca, Bro. Kalau hujan, cancel aja.”

Bab VI — Biaya Publik yang Tak Masuk RAB

Mari lebih dalam. Dari kacamata teori, ini soal principal–agent problem. Rakyat (principal) menitipkan mandat pada presiden (agent), sebagian melalui partai sebagai mekanisme seleksi. Ketika agent memindahkan loyalitas demi preferensi pribadi/keluarga, biaya informasi melonjak, akuntabilitas merosot. Kita dapat moral hazard: keputusan yang menguntungkan lingkaran sempit meminimalkan risiko politik pribadi, tapi melempar risiko legitimasi ke seluruh sistem.

Tambahkan path dependence: begitu jalur keluarga dibuka dan terbukti efektif, aktor lain akan meniru—bukan karena jahat, tapi karena rasional. Hasilnya, kita masuk spiral yang sulit dibalik: dari partai → figur → keluarga, lalu kembali lagi, tanpa pernah mampir serius di institusi.

Hipotesis H1: Jika insentif politik = akses, maka probabilitas dinasti ↑.

Hipotesis H2: Jika standar etika = “asal legal”, maka legitimasi ↓.

Signifikansi? Tenang, ini bukan ujian statistik. Kita semua sudah melihat grafiknya di televisi.

Bab VII — “Tapi Kebijakan Lanjut Itu Baik, ‘kan?”

Kalimat favorit tim humas: kesinambungan. Betul, kita tak ingin rem mendadak pada program yang berguna. Namun kesinambungan bukan alasan menyepelekan etika. Karena tanpa etika, kesinambungan itu hanya menyambung kabel pendek ke gardu tetangga—nyala sih nyala, tapi setiap kali ada korsleting, tetangga yang terbakar.

Presiden itu posisi normatif. Ia punya kewenangan menahan diri. Jokowi bisa memilih: jaga jarak dari kontestasi yang menguntungkan keluarga, menolak fasilitas jalur cepat, menunda godaan “pemain ke-12” di tribun wasit. Ia tidak memilih itu. Maka, konsekuensi moral—dan politik—miliknya.

Membangun jalan tol itu hebat. Membiarkan etika disalip di bahu jalan? Itu tragedi. Dan iya, ada CCTV publik di sana.

Bab VIII — Lima Babon Kesalahan (Disusun Rapi Biar Tidak Dibilang Emosional)

- Reposisi tanpa mandat moral. Mengganti koalisi dukungan di momen paling krusial tanpa perangkat etik yang ketat.

- Normalisasi jalur keluarga. Memberi sinyal bahwa “marga” dapat menggeser “merit” di tanjakan curam.

- Melukai persepsi keadilan. Membiarkan aturan tampak luwes untuk kasus yang berimpitan dengan kepentingan pribadi.

- Melemahkan institusionalisasi partai. Mengirim pesan buruk ke generasi politisi: partai itu opsional, akses itu segalanya.

- Menumbuhkan sinisme warga. Sinisme adalah pajak tersembunyi: mahal, menahun, dan menurunkan kualitas demokrasi tanpa terlihat di neraca.

Kalau demokrasi kita restoran, warga adalah pelanggan. Setelah drama ini, banyak yang pesan “air putih hangat” saja. Takut kecewa lagi.

Bab IX — Banding Singkat: Negara-Negara yang Pernah Jatuh Cinta pada Figur

Bukan cuma kita. Banyak demokrasi yang terpikat pada magnet figur: awalnya segar, penuh harapan, lalu pelan-pelan mengikis partai dan prosedur. Akhir cerita sering sama: kebijakan bisa tetap jalan, tapi ongkos sosial menggunung—polarisasi, apatisme, dan rasa “percuma”. Kita belum separah itu, syukurlah. Namun arah panahnya? Ya… kebanyakan orang bisa membaca kompas.

Figur kuat bisa mempercepat keputusan, tapi juga mempercepat erosi pagar. Gas ada, remnya menipis.

Bab X — Seruan (yang tidak puitis, hanya perlu)

Jokowi bukan korban naskah—ia sutradara yang memilih ending. Karena itu, kritik perlu diarahkan langsung:

- Tarik kembali normalisasi jalur keluarga sebagai “hal biasa”.

- Tegakkan standar etik yang lebih tinggi daripada “ini legal, kok”.

- Hormati partai bukan sebagai halte sementara, tapi sebagai institusi yang menyiapkan kader dan ide.

Kalau ini terasa personal, memang harus. Di republik, orang nomor satu harus menanggung resiko kritik nomor satu. Kepemimpinan itu bukan soal menang di papan skor hari ini, melainkan meninggalkan lapangan yang garisnya masih jelas untuk pertandingan berikutnya.

Epilog — Tawa Kecil, Peringatan Besar

Kita tertawa—sedikit—karena humor menolong kita menelan kenyataan. Tapi setelah tawa, mari catat: keretakan dengan PDI Perjuangan itu bukan “kejadian”, itu keputusan. Dan keputusan itu mengajar satu pelajaran pahit: ketika figur menganggap etika sebagai lampu kuning yang bisa diterobos asal klakson kencang, kita semua yang menanggung tilangnya.

One last joke (janji terakhir):

Demokrasi itu seperti Wi-Fi publik—kuat kalau semua patuh aturan pakai. Begitu ada satu pengguna streaming 4K untuk keluarga besar, ya yang lain cuma dapat buffer. Dan di episode ini, siapa yang streaming? Kita tak perlu menyebut nama; thumbnail-nya sudah terpampang di layar.

Selesai. Jika masih ada yang bilang “politik memang begitu”, jawab saja: tidak harus. Dan presiden—terutama presiden—yang membuat kita lupa pada kalimat sederhana itu, pantas menerima kritik yang panjang, tajam, dan, ya, sedikit lucu biar tidak meledak kepala.