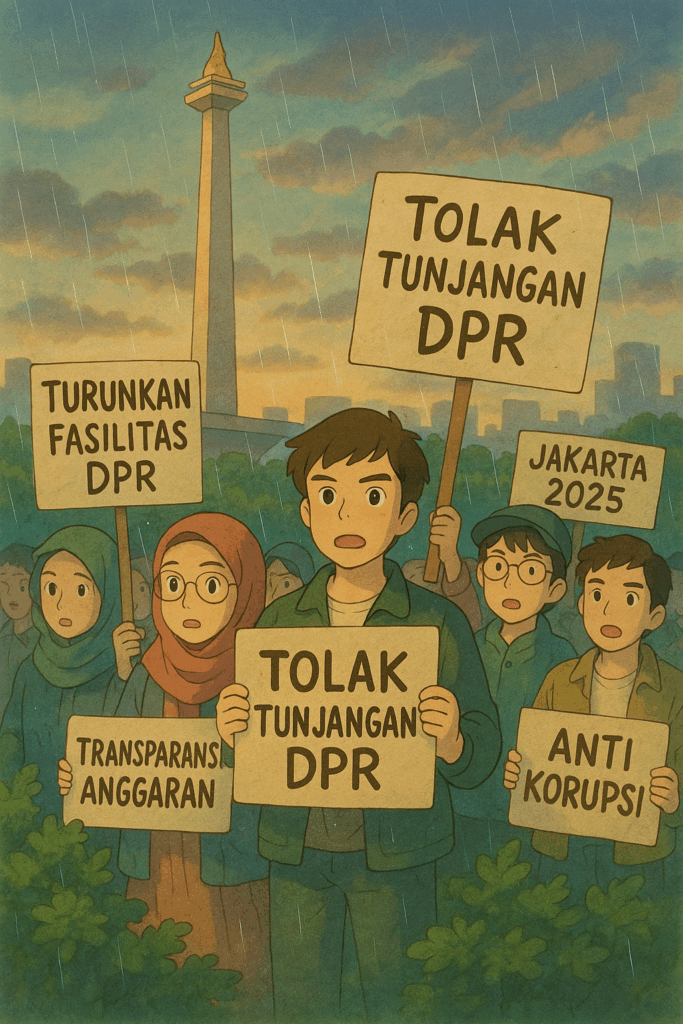

Akhir Agustus 2025 Jakarta terasa lain. Udara panas, jalanan penuh seruan, dan di sela-sela gedung kaca, orang-orang membawa karton bertuliskan keluh yang sama: rasa tidak adil. Pemantik langsungnya cukup gamblang—isu tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang terasa berlebihan saat dompet rumah tangga makin tipis. Lalu kejadian yang merobek suasana: Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring, tewas saat pembubaran massa. Sejak itu, protes bukan lagi sekadar angka-angka tunjangan. Ia berubah nada: dari marah tentang kebijakan menjadi marah tentang cara negara memperlakukan warga. Sederhana? Tidak juga. Kompleks, berlapis.

Akar Masalah: bukan hanya “uang”, melainkan jeda kepercayaan yang hilang

Kalau ditarik ke hulu, kita melihat tiga aliran.

Pertama, soal rasa keadilan yang tersentak. Di saat biaya hidup naik—sewa kamar, harga bahan pokok, ongkos transport—kabar mengenai kelonggaran fasilitas parlemen terasa seperti tepukan di punggung… yang terlalu keras. Bukan nominalnya saja; simbolnya yang bikin perih. Orang membandingkan gaji mereka (sering kali mentok UMP) dengan paket kenyamanan pejabat. Jurang itu tidak baru, tetapi kali ini tampak telanjang.

Kedua, macetnya kanal partisipasi resmi. Banyak warga merasa aspirasi “formal” hanya menaikkan dokumen, bukan menaikkan nasib. Maka seruan aksi lahir di ruang-ruang obrolan, forum komunitas, grup keluarga—kanal yang cepat, murah, dan ya, kadang rawan salah paham. Ketika forum resmi dirasa buntu, jalanan jadi forum pengganti. Kita tahu pola ini.

Ketiga, relasi warga–aparat yang memar. Kematian Affan mengubah skala “kekecewaan” menjadi “demand akuntabilitas”. Penggunaan gas air mata, penyekatan, dan penahanan—semuanya kembali dipertanyakan. Ada prosedur, tentu saja, tetapi publik menilai juga dari rasa: proporsional atau tidak? Transparan atau tidak? Di situlah retak kepercayaan melebar.

Di sisi lain, jangan lupakan tumpukan tuntutan ekonomi yang ikut menumpang gelombang. Serikat pekerja membawa isu upah, outsourcing, keamanan kerja. Korek apinya tunjangan; bahan bakarnya urusan dapur.

Dampak: politik yang terguncang, kota yang tersendat, batin publik yang lelah

Dari gedung-gedung tinggi ke kios rokok sudut trotoar, efeknya terasa.

Di politik, respons eksekutif datang cepat: janji meninjau bahkan mencabut beberapa fasilitas parlemen, plus mandat investigasi atas insiden-insiden di lapangan. Ini menurunkan suhu—sedikit—sekaligus mengakui jarak yang memang melebar antara pengambil keputusan dan yang terdampak keputusan

Keprihatinan: standar etika, spiral kekerasan, dan kredibilitas kebijakan

Tiga keprihatinan mengemuka—tak nyaman, tapi perlu kita akui.

Pertama, standar penggunaan kekuatan oleh aparat. Di negara demokrasi, ukuran kedewasaan justru tampak saat jalanan ramai: apakah ada de-eskalasi yang nyata? Apakah penangkapan tercatat jelas, akses bantuan hukum terjaga, dan komunikasi ke publik tidak “diam-diam tapi keras”? Kita tidak perlu malaikat di lapangan; yang kita butuh prosedur yang beneran hidup.

Kedua, risiko spiral kekerasan. Setelah ada korban jiwa dan fasilitas terbakar, opini mudah terbelah: sebagian mendesak tangan besi, sebagian menuntut impunitas nol pada aparat. Keduanya bisa benar sekaligus salah jika berdiri sendiri. Kuncinya penegakan hukum yang simetris: pelaku perusakan diproses, ekses aparat diproses. Kalau salah satu longgar, legitimasi bocor.

Ketiga, kredibilitas kebijakan. Keputusan yang simbolik (fasilitas, perjalanan dinas) membentuk persepsi yang “keras kepala”. Sekali publik menganggap para pengambil kebijakan tak peka, keputusan teknis lain—sekalipun rasional—ikut dicurigai. Ini beban yang tidak bisa dihapus dengan konferensi pers satu kali.

Apa yang perlu dibereskan—bukan sulap, tapi bisa dikerjakan besok pagi

Kita butuh koreksi yang praktis, yang bisa ditagih.

- Transparansi yang bisa dilihat, bukan sekadar istilah. Dasbor real-time belanja parlemen, batasan tunjangan per anggota, dan review publik sebelum pengesahan. Tidak semua orang akan membaca detailnya, tapi keberadaan jendela itu sendiri menenangkan.

- Protokol pengamanan aksi yang mengutamakan de-eskalasi. Pelatihan ulang (serius, bukan formalitas), penanggung jawab lapangan yang namanya diketahui publik, serta investigasi independen untuk setiap insiden fatal. Ada kesalahan? Akui cepat, perbaiki prosedur. Reaktif dalam keterbukaan lebih baik daripada defensif berkepanjangan.

- Kanal dialog yang cekatan. Bukan “dengar pendapat” yang mengantuk, melainkan forum warga dengan tenggat dan tindak lanjut jelas. Aplikasi pengaduan yang responsnya diukur dalam jam, bukan pekan. Kadang yang dibutuhkan hanya kepastian didengar—bukan selalu dikabulkan.

- Kebijakan ekonomi yang menyentuh kompor rumah. Bantalan sosial yang tepat sasaran, insentif sederhana untuk usaha kecil (misal biaya perizinan ringan sementara), dan kejelasan arah (roadmap yang tidak gonta-ganti setiap triwulan). Disiplin anggaran tetap penting; yang kita ubah adalah prioritas mikro yang dekat dengan hidup sehari-hari.

Tambahan kecil—tapi efeknya besar: komunikasi publik yang jujur. Jika ada risiko benturan, katakan terang. Jika ada salah langkah, katakan duluan. Transparansi tidak membuat pemerintah lemah; justru menambah cadangan kepercayaan saat keadaan memanas lagi (dan, realistis, selalu ada “lagi”).

Penutup: jalan raya sebagai cermin

Demo Agustus 2025 mengingatkan kita bahwa kebijakan publik bukan hanya halaman angka. Ia juga halaman rasa: pantas atau tidak, layak atau tidak, “kok begini, ya?”. Ketika celah antara representasi dan realitas melebar, jalan raya otomatis menjadi ruang uji—bising, melelahkan, kadang menakutkan, namun jujur. Tugas negara—dan tugas kita sebagai warga—adalah memastikan ruang uji itu aman, didengar, dan menghasilkan perbaikan yang nyata. Kalau tidak, kita akan kembali ke simpang yang sama, dengan luka yang mirip, hanya tanggal yang berbeda

Ekonomi? Bukan semuanya salah demo, tentu, faktor global selalu ikut menekan. Tapi ketidakpastian politik domestik menambah beban psikologis pasar